創業者親述:越來越多創業者正在逃離矽谷

作者/明鏡新聞

長久以來,矽谷一直是創業者的天堂。據網易科技報導,除了資本、社交網路和人才效應外,靈活的銀行和法律服務,幫矽谷維繫著它對創業者的吸引力。但是最近有一種趨勢卻讓人不能忽視:越來越多的創業者正在逃離矽谷。

據獵雲網報導,一位元瑞典科技創業者為人們講了自己的創業故事,他的自述於下:

我出生在瑞典,後來也移居到矽谷和紐約,但最終我在北京成立了科技初創公司,而且很有可能我會一直呆在北京。你也許會好奇這是為什麼,因為北京在很多方面為公司和我個人的發展提供了有利條件,而這是矽谷比不上的。站在三種地域文化的角度來看,我認為北京的歷史底蘊是其創造力的來源,雖然創造力一詞常常和矽谷同時出現,然而矽谷似乎正逐漸失去了他的創造力。

我似乎先天就比別人多了兩點優勢:其一,我出生在1986年的瑞典,瑞典這個國家很早就開始應用個人電腦了,其二,我家裡人都是軟體企業家。

在我上學之前,我就擁有了Macintosh電腦,從孩提時代起,電腦就是我生活的一部分。到我上高中之前,我使用電腦的時間已經長達十年之久,而且那時我就對電腦的發展充滿信心。

這些優勢都讓我有幸在前排圍觀了互聯網歷史和文化發展當中最為有趣的階段,有時候我會說我是隨著互聯網一起長大的,因為14時,我說英語已經要比母語流利了,我的網路朋友也多於現實生活中的朋友。少年的大部分時光,我都是在互聯網的環境中度過的,因為互聯網不是人人都能隨隨便便接觸到的,我上網的時間也受到限制,也沒有太多的人能教會我們技術,所以一般出現在互聯網中的人都是比較有趣有才華的。

對於我們這一代的孩子來說,互聯網還是前沿,是一片未被征拓的荒原,如果你能承受艱苦的工作、克服惡劣的環境,你就將迎來新的生活、擁有全新的身份,甚至按照你個人的原則生活下去。

幾乎是必然地,我最終進入了軟體行業,讀完大一之後我就輟學進入了一家軟體公司,而後成立了自己的科技創企。我原先是那種熱愛矽谷、能在人群中找回自我的人,所以我響應政治號召,在奧巴馬當選總統時最終決定搬去矽谷。我相信改變即將來到,我們這一代人將接手這個世界,在那時,我所要做的就是無限接近科技中心“矽谷”。然而真相總是殘酷的。

我第一次前往美國矽谷就感到失望透頂。當我在三藩市著陸,我仿佛回到了過去,那裡並沒有我想像的充滿科技味道的玻璃大樓,反而有種在東歐旅行的感覺。這裡好像到處充斥著條條框框,文化也難以把握,別人讓我在這裡不要談論宗教和政治,然而在瑞典,人們可以光明正大地討論這些內容,而且這裡的人們對安•蘭德哲學的狂熱崇拜也讓我感到費解。

這裡讓我感到無家可歸,我也從來沒想到我會患上心理疾病,而且建設新美國社區所引發的改變也讓我灰心喪氣。這不是我的問題,而是那些企業家一直在吹噓他們會把世界建立的更加美好,他們不但騙自己,也騙那些有著困惑的人。荒唐不斷上演,我們眼睜睜看著技術專家挨餓受凍,政府卻只為無家可歸的人提供飲食和職位。

作為一個來到美國的瑞典人,我承認我感到失望。我想,和我一樣,很多年輕的企業家都崇拜矽谷,將矽谷視作理想中的烏托邦,技術專家在這裡鋪設了公正、民主的基礎,但這片土地也暴露了他的虛榮、狹隘和貪婪。在這裡,不僅當權者不愛惜自己的顏面,赤裸裸的言論也與瑞典的社會主義理想大相徑庭。最後,感到無依無靠的我離開了這片我曾嚮往的土地。

經歷過這一連串的失望後,2009年,我登上了飛往北京的航班。我將一切都拋諸腦後,清除那些不愉快的記憶,我認為這也是我做過的最勇敢、或者最魯莽的事情。當時我的儲蓄帳戶中只有1000美元,而我輟學加入的私人公司給了我15000美元的股票。我當時計畫將股票賣給以前的同事但沒有立刻實施。事實上,有人告訴我我不應該撒手離開。

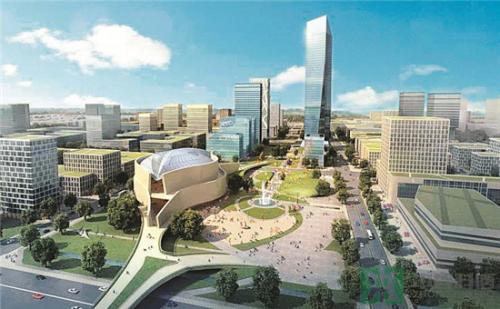

在下計程車之前,我就愛上了北京,這座城市極其瘋狂地結合了歷史與未來。北京到處都在搞建設,2000萬人通力建造更高大的建築,而這些建築將成為美麗新中國的一部分,這裡有著玻璃高樓,中國脫離了貧困的舊像、在千年封建的沉重之中重獲新生。北京曾經髒亂不堪,但是它正飛速前進,這種改變令人著迷。

北京不僅僅關注最新的熱門技術,也關注治國和人民的未來,這一點讓人印象深刻。北京著眼于未來,人人都能參與其中。北京是初創企業生存的好地方,北京也有最好的創企孵化器,這裡提供低價的住房和飲食,充滿了經驗豐富的、樂於助人的前輩,擁有世界上最偉大的工程人才(薪資卻不及矽谷初級工程師的1/6),還有龐大的客戶市場。尤其是我的公司所面向的領域,北京提供了創新的沃土和解決問題的方案。

不過北京最終贏得我好感的還是在於那些移居到北京的人。就像在2000年初互聯網成為創業者和核心人物的聚集地一樣,如今的北京似乎也吸聚了大量奮發的、有創意的和有意思的人群。

如今的北京就像我少年時期接觸的互聯網一樣,這裡是舞臺的中央,飽含有才之士,這裡的人將會制定他們自己的原則。到如今,我已經在北京定居了6年,我從沒想過會一直住下去,但我就是捨不得離開。這裡有太多競相追逐的場景,有太多精彩的歷史展現在我面前,我不得不承認我為北京的發展速度和遠見卓識而折服,能為這裡的文明添磚加瓦也讓我倍感榮幸。

每年我至少有一個月會呆在矽谷,我承認在中國工作了五年多之後,我對矽谷的態度有所改觀。我結束在矽谷的訪問後,現在我還在琢磨著當中的經歷。

矽谷正在複製自己,也就失去了某些偉大品質。矽谷曾經為技術創新提供了高額補貼,但是現在卻更加關注業務實施。優秀的技術帶會來優秀的執行,投資者希望借此獲得收益,這些似乎都沒什麼問題,但這樣很容易讓人忘記初衷。如果矽谷停止採用世界上優秀的技術人員而專注于讓用戶點擊廣告,向使用者提供所謂的高品質電話服務,那情況又會如何呢?

當我在創辦自己的企業時,我就問過自己動機是否正確。我對巨額市場沒有企圖,也對為自己和投資者盈利沒有太大興趣,我只是想解決資料相關的痛點問題,而這些問題一直縈繞在我的職業生涯中。

我和聯合創始人已經研發出類似皮層內部神經介面的深層技術,我們還想開發出能引以為豪的、更有挑戰性的技術。這些與“盈利”二字毫無瓜葛,我們的長期戰略也常常讓投資者們困惑而沮喪,然而這些看似放棄了眼前所得的長期戰略將為我們迎來更有潛能的未來。

時間將會證明一切,但我知道如果我們身在矽谷,就無法實現現在造就的一切。兩年以來,我們沒日沒夜地在白板上刻畫產品原型,而矽谷的投資者能讓你投入兩年時間嗎?另外,我們在北京所用的開發成本是矽谷的6倍,這些投入也無法立刻獲得回報。在北京,我們能接觸到世界一流人才,矽谷也意識到了這一點,於是大量從中國引進人才,同時我們也很高興能向中國引進人才。

也許我說的也不完全正確,但生活在北京的我深深感激著這裡的文化。這裡,我們的支持者感受到了我們的熱情,也不介意做一個長期的投資,而且這裡的社區為我們提供的幫助也大大超乎了我們的想像。說真的,我為自己成為北京的一份子感到非常驕傲,這裡關注偉大的文化,不僅是企業文化,更是和文明相結合的文化。我希望織就巨大的夢想,而北京正是織夢的好地方。

逃離矽谷

科技風投人:矽谷成本高 其他地方容易多

據騰訊科技報導,科技風投人士法裡斯(Karim Faris)表示,談到風險投資項目,他更願意逃離矽谷。法裡斯是位於矽谷山景城的GV風投(之前的“穀歌風投”)的合夥人,他目前正在花費更多的時間,在美國矽谷之外的其他科技中心,尋找投資專案。

法裡斯對Business Insider表示:“我對於矽谷之外正在興起的科技生態系統很感興趣,那些地區的人才資源之豐富是難以置信的。”

法裡斯表示,在這些新興科技業中心,創業者可以進行更加慎重的人才招聘,創業過程少了一些狂熱,“我喜歡在這些地區尋找創業者。”

法裡斯表示,在矽谷之外的地區尋找專案,相當於“呼吸到了新鮮空氣”。每一個地方的科技生態系統有自己不同的思維方式,在特定的領域擁有比較強的優勢,這也給他以學習的機會。

法裡斯表示,發現優秀新創公司的最佳途徑,是實地調查。瞭解各地生態系統、建立人際網路需要時間和精力的投入。一些創業者會前往波士頓或加州矽谷尋找投資人,“但是我認為最好的方式,是親自訪問、建立人脈。”

法裡斯也給出了自己和新創公司溝通的經驗,比如要準備在不同的董事會會議場所進行快速切換,另外也可以嘗試電話會議系統。

最近,谷歌聯合創始人布林也做出了類似的表態。他建議科技創業者到矽谷之外的地方創辦公司。

布林表示,在科技繁榮週期,矽谷各種成本預期都會攀升,比如房地產、員工薪資等,在矽谷很難創辦一個可以自我維持運轉的雛形科技公司。而在矽谷之外的地區,創業者的創業階段相對更容易一些。另外,雖然布林也提到矽谷地區更容易獲得風險投資,但是法裡斯個人的做法也表明,選址矽谷並不是新創公司獲得風險投資的必要條件。

作者介紹

明鏡新聞